Melaten: Schon immer ein Ort des Todes

Wie schon erwähnt, war das Gelände von Melaten Mittelalter ein Leprosenasyl. Gehen wir auf dem Zeitstrahl zurück.

Ab dem Mittelalter gab es in Köln verschiedene Einrichtungen für Menschen, die an Lepra litten. Sie waren Aussätzige und mussten außerhalb der städtischen Gemeinschaft leben.

Melaten lag außerhalb der Stadt, 1 Kilometer westlich der Stadtmauer, und gehörte zur Gerichtbarkeit des Erzbischofs, damit unter kirchlicher Aufsicht. Während auf dem Gelände von Melaten die reichen Siechenkranken lebten, gab es weitere drei Sichenhäuser in der Nähe des Eigelsteintores, südlich des Bayenturms und in Riehl. Sie waren für die Ärmeren gedacht.

Übrigens war Melaten im Mittelalter die größte Leprosenanstalt Deutschlands.

Melaten: Früheres Lebrosenasyl oder Leprosorium

So nannte man die Siechenhäuser. Wegen der Ansteckungsgefahr lagen sie außerhalb der Stadtmauern, weit genug von den Stadtmauern entfernt.

Das Gelände, wie ein kleines Dorf, umfasste sieben Siechhäuser, Unterkünfte für die Leprakranken sowie für Bedienstete. Darunter Mägde und Knechte, Gärten mit Landwirtschaft, ein Wirtshaus (bekannt als Offermannhaus) und einen kleinen Friedhof für die verstorbenen Erkrankten.

Etwa 100 Patienten unterschiedlicher gesellschaftlicher Stände lebten hier. Dort blieben sie bis zu ihrem Tod, wobei sie verbrannt wurden – im Gegensatz zur üblichen Erdbestattung.

Der Siechenhof finanzierte sich durch Almosen, Stiftungen und Testamente. Jeder reiche Erkrankte musste sozusagen eine Einlage für sein künftiges Leben leisten.

Daher gehörten dem Asyl zahlreiche Ländereien vor den Toren Kölns und bis hin zu Eifel und Bonn. Die daraus resultierenden Einnahmen flossen in die Kassen des Leprahospiz.

Diagnose Lepra

Lepra bedeutet Aussatz. Die Verbreitung dieser hoch ansteckenden Krankheit hat mehrere Ursachen: Kreuzzüge, Badehäuser und große Menschenansammlungen.

Im Mittelalter stellten die Ärzte zum ersten Mal bestimmte Symptome fest, die diese Krankheit kennzeichneten. Allerdings gab es keine präzisen diagnostischen Verfahren, wie wir sie heute haben, um Lepra zu identifizieren. Die Diagnose wurde oft aufgrund äußerer Anzeichen und Symptome gestellt, die mit der Krankheit verbunden waren. Zu den charakteristischen Symptomen der Lepra gehören Hautveränderungen wie Flecken, Knoten und Geschwüre, insbesondere an den Gesichtspartien, den Gliedmaßen und den Schleimhäuten.

Ein Gremium untersuchte die vermeidlich Aussätzigen im Rahmen einer Lepraschau, dem „Examen leprosorum“. Die Gutachter waren zuerst Patienten und später auch medizinisches Personal der Medizinischen Fakultät der Universität Köln. Sie konnten die Untersuchung nur bei sonnigem Wetter vornehmen, weil sie gutes Licht benötigten.

Die erkrankten Prüfer bestellten einen Prüfmeister, der die Untersuchung nach strengen Regeln durchführte. Es ist bekannt, dass im 16. Jahrhundert das Gremium der Prüfermeister aus den ältesten Pfründnern von Melaten bestand. Je drei Männer und Frauen. Das Kölner Siechendorf galt als die letzte Prüfinstanz im Rheinland und hatte somit eine vorrangige Expertenstellung.

Nach erfolgter Untersuchung erhielt der Erkrankte einen sogenannten „Siechenbrief“. Dieser zeichnete ihn als Aussätzigen aus.

Wir wissen, dass die Prüfmeister nicht immer uneigennützig handelten. Manch einer stellte gefälschte Siechenbriefe aus, um sich zu bereichern. Davon später mehr.

Es ist wichtig anzumerken, dass das Verständnis von Lepra im Mittelalter begrenzt war. Die Menschen brachten die Krankheit oft mit Stigmatisierung und Angst in Verbindung. Aussätzige mit Verdacht auf Lepra erklärte man vielfach für „bürgerlich tot“. Die Bevölkerung schloß sie aus der Gesellschaft aus und isolierte sie. In Leprösenhäusern lebten sie und wurden versorgt.

Schellenknecht

Den Patienten war es strikt untersagt, das Gelände zu verlassen. Außer an Feiertagen, an denen sie in Begleitung eines Schellenknechts in die Stadt gehen durften, um Almosen zu erbitten.

Um ihre Anwesenheit anzukündigen, mussten die Patienten auffällige Kleidung tragen. Sie bestand aus Kniehosen, einer Joppe, einem Siechenmantel, einem großen Hut und weißen Handschuhen.

Damit die gesunde Stadtbevölkerung wusste, dass der Zug der Leprakranken durch die Straßen zog, ging der Schellenknecht voraus. Mit einer Klapper in der Hand kündigte er ihr Kommen an.

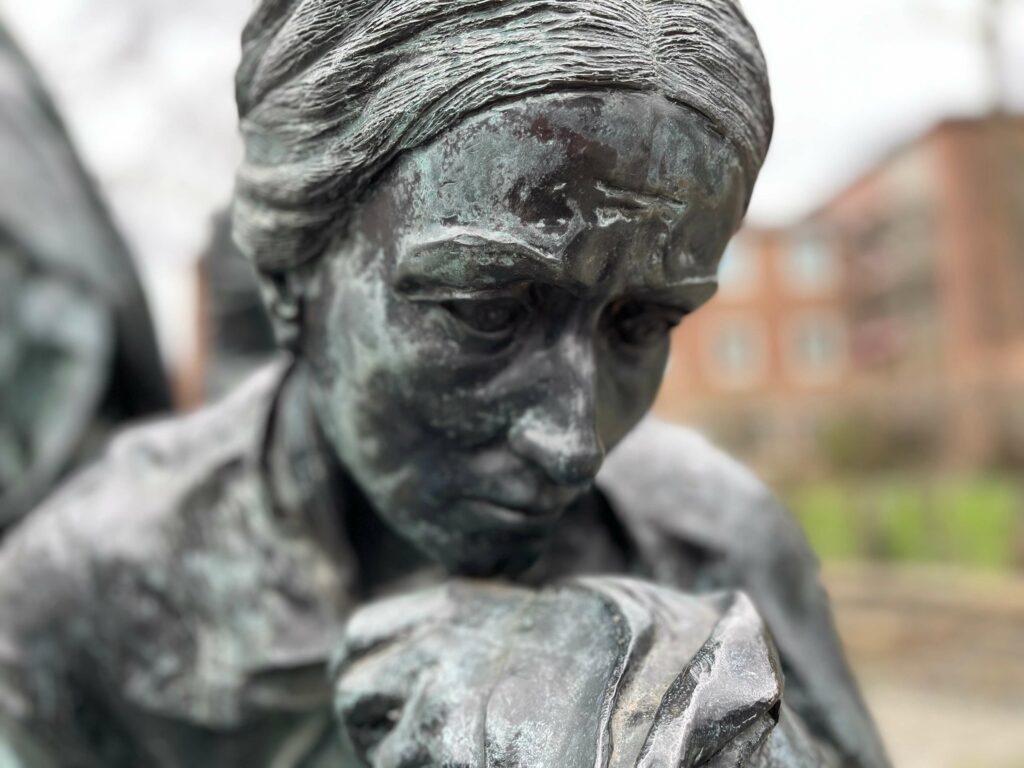

Eine Statue eines Schellenknechts, die heute noch an der Aachener Straße steht, erinnert an diese Zeit des Leprösenheims. Ursprünglich befand sich die Skulptur in einer Nische des Hofes von Melaten. Sie wurde dann ins Stadtmuseum Köln verlegt und im Jahr 1989 wieder im Eingangsbereich der alten Friedhofskapelle aufgestellt.

Melaten: Ort für kriminelle Energie

Einige Angestellte von Melaten verdienten sich zusätzliches Geld, indem sie gefälschte Siechenbriefe ausstellten. Das Heim bot Menschen eine Unterkunft, die nicht an Lepra litten. Nämlich die Bediensteten der Patienten sowie die Knechte und Mägde für die Bewirtschaftung des Geländes.

Mitglieder einer Räuberbande, „Große Siechenbande“, die im Rheinland operierte, schlüpften dort unter und fielen zunächst nicht auf. Sie nutzten das Kölner Leprosenheim auf diese Weise als Versteck und Wohnort. Von dort zogen sie durch die Lande, raubten und mordeten.

Neue Aufgabe: Vom Zuchthaus zum Waisenhaus

Da das Siechenhaus immer wieder durch Raub und Mord in die Schlagzeilen kam, wurden Untersuchungen angestellt. Bei genauer Betrachtung stellte man fest, dass die meisten Insassen gar nicht an der Lepra erkrankt waren. Außerdem war die Krankheit in Europa sowieso weitgehend ausgerottet und das Dorf schloss seine Tore.

Anstelle der aussätzigen Patienten zogen Kriminelle dort ein. 1765 errichtete man vor Ort ein Zucht- und Arbeitslager.

Dies änderte sich ein weiteres Mal, denn der Rat nutzte ab 1801 das Gelände aus dem Waisenhaus.

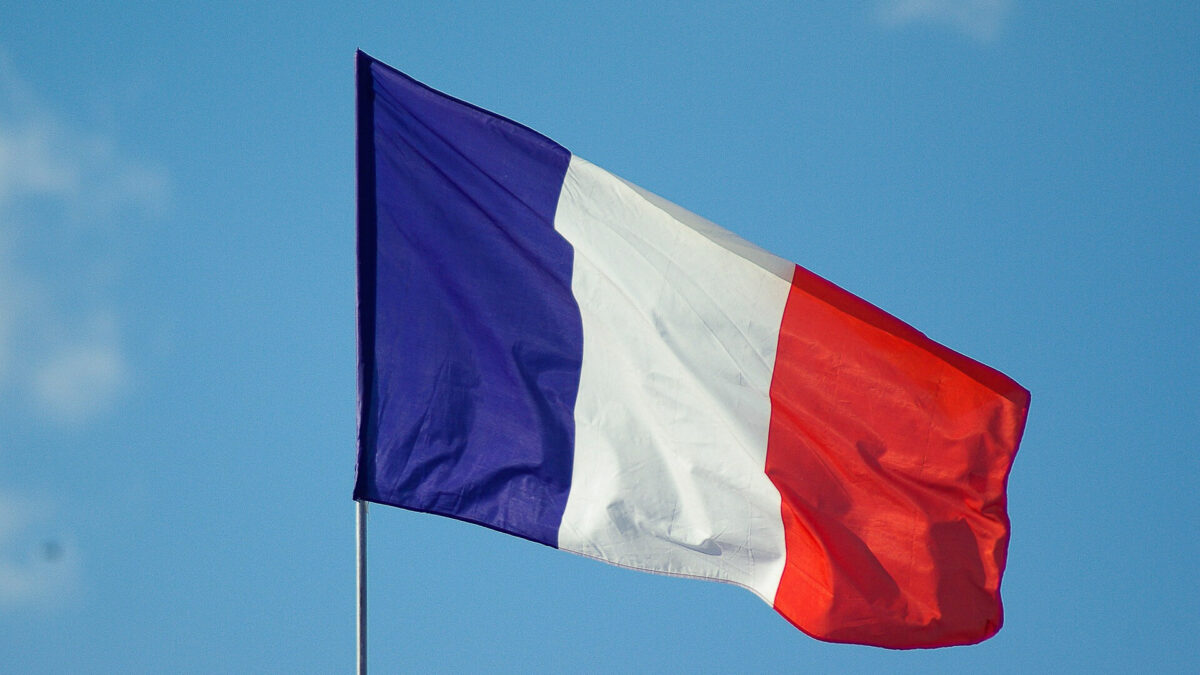

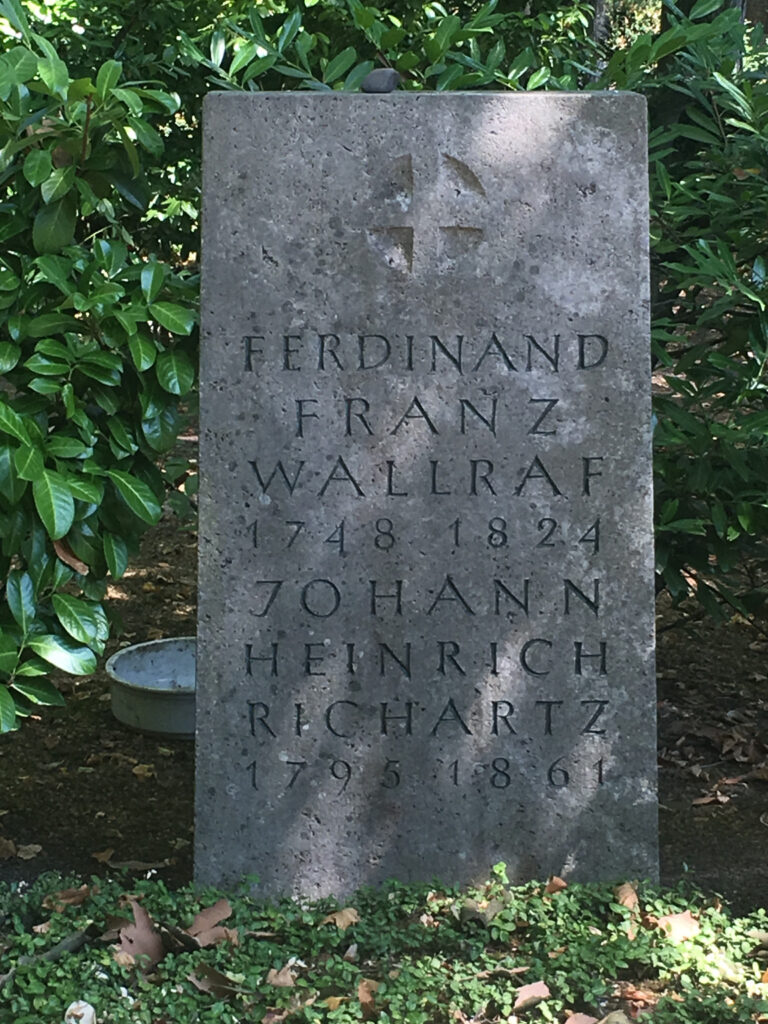

Die eigentliche Gründung des Friedhofs fand erst im Jahre 1810 unter den Franzosen statt.

Gefallen Ihnen meine Blogartikel über die Stadtgeschichte von Köln? Konnte ich Ihr interesse an meinen Stadtführungen wecken? Ich biete eine Vielzahl von Stadtführungen für Erwachsene auch Melaten-Führungen an. Terminbuchungen senden Sie an info@entdecke-deine-stadt.de.